机器人(Robot)作为一种能够半自主或全自主工作的智能机器,现已应用于工业、服务、医疗、教育等各个领域。在大多数人的认知中,机器人是一个前沿科技集成的新物种,但早在中国古代的隋朝便已出现关于机器人的描述,《隋书》中记载:“帝犹恨不能夜召,于是命匠刻木偶人,施机关,能坐起拜伏,以像于。帝每在月下对酒,辄令宫人置之于座,與相酬酢,而为欢笑。”隋炀帝命人打造的木偶机器人通过模仿人的行为,给皇帝带来了欢笑,可见,人们对机器人“生命感”的追求已延续了上千年。

现今,日本设计团队通过对日本传统技艺文乐木偶的研究,开发了Bunraku Puppet Robot BR-02机器人,进一步对机器人的“生命感”、“情感”以及未来可能的人机共存图景进行探讨,该作品获得2022第七届中国设计智造大奖银奖。

作品介绍

所属&设计单位:Osaka University of Arts

主创团队: Shinobu Nakagawa, KAKENHI(A)16H01804 Research Members and Others

2022第七届中国设计智造大奖银奖

Bunraku Puppet Robot BR-02具有骨骼伸缩等新结构,设计为可进行传统仿人机器人所不具备的情感和类似生物的动作。主创团队认为他们的这些成果可以提高人类与机器人之间的沟通和亲和力,并为人类和机器人创造最佳的共生关系。

设计机器人的“头脑”

2004

如何让机器人看起来像“人”,是主创设计师Shinobu Nakagawa很早就产生的想法。“我认为我可以设计机器人的头脑,”于是,Shinobu Nakagawa开发了第一台用于旅游指导的人形机器人,并以“孩子”亲切地称呼这个机器人,他希望能够用机器人的动作和声音来表达机器人的心,“我不能为机器设计思想,但我可以让人们认为机器有思想。”

机器人科学设计

2004-2007

基于“让人们认为机器人有思想”的这个理念,主创团队们设计和开发了多款机器人。通过这些研究和开发,他们发现如果不重新设计机器人的机制和结构,就无法创造出具有优雅造型且功能出色的机器人。于是Shinobu Nakagawa开始倡导"机器人科学设计(robotics design) ",即从机器人工程(robotics engineering)角度设计,而不仅仅是机器人设计(robot design)。

渴望突破“机械”

2007

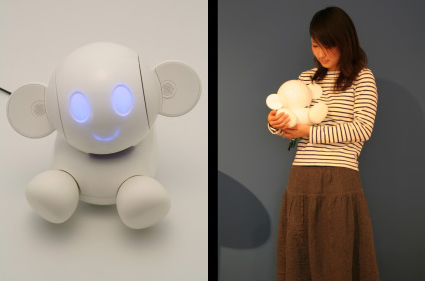

随着机器人开发项目的增多,主创团队们意识到如果要设计一款能够自主移动和说话的机器人,则不仅要设计造型,还要为机器人设计故事、人物设定、声音、动作等。在此基础上,主创团队们设计和开发了一个桌面通信机器人。为了让这款机器人更好地与人交流,他们为这款机器人设计了如 "点头"、"歪头"、"眨眼"和 "手势"等交互方式,得到了用户很好的使用反馈。但是Shinobu Nakagawa并不满足于此,他认为只使用将电机集中在关节处的传统工程,仍然只能设计“机械”的动作,是无法创造出影视作品中那样具有“生命感”的机器人。于是他们从基础研究开始进行全新的工程设计。

具有“生命感”的机器人

2007-2022: 15年

“目前的仿人机器人虽然已经有了一定的模仿人类骨骼的结构,但是离影视中出现的拟生物机器人相差甚远”,为了追求影视中的拟生物机器人,Shinobu Nakagawa对动画和文乐木偶的动作进行分析,发现人们可以通过控制物体来创造一种“生命感”,例如动画通过面部动作来表达“生命感”,而文乐木偶则通过整个身体的运动来表达“生命感”。

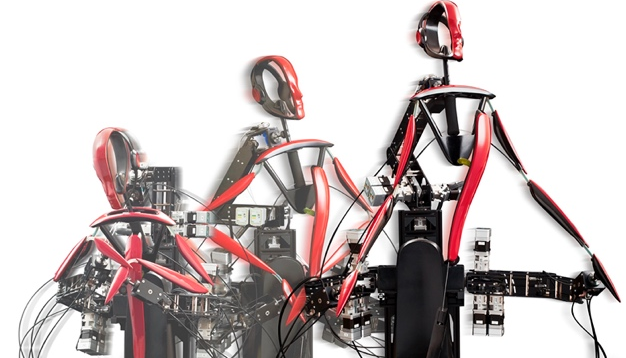

在对文乐木偶进行了更深入地研究之后,主创团队发现在木偶的和服下,仅有头部、肩部和手部结构,而正是这个允许自由运动的结构,才能够呈现现实感的表达。于是他们将木偶中最具特色的骨骼扩张和收缩以及胸部关节弯曲等结构改造为人形机器人的结构,从而开发了只有躯干扩展和收缩结构的Bunraku puppet robot BP-01机器人。

相较于Bunraku puppet robot BP-01,Bunraku puppet robot BP-02进一步夸张了机器人躯干的伸展和收缩以及胸部关节的弯曲动作,从而让机器人具有身体中心线的S型曲线和自然物体的有机轨迹。主创团队们为这款机器人进行了印象评估实验。实验结果发现,这种夸张的骨骼运动可以提升机器人的真实性,并让人们从中清楚地感受到一种活力和情感。

“我认为Bunraku puppet robot系列机器人的重点并非在于其造型多么优美或概念多么优秀,而是通过科学的方式对文乐木偶艺术的方程式进行解析,并试图让人们从中感受到机器人传递出的生命感”Shinobu Nakagawa对该项目的设计概念进一步阐述到。

Bunraku puppet robot BP-01与

Bunraku puppet robot BP-02的骨骼运动对比

未来的人机共存图景

控制论之父维纳在1950年的时候,就看到一个这样的未来:我们创造了新的智能机器,人类社会最重要的关系变成了人与机器、机器与人、机器与机器、人与人之间的关系。对此,Shinobu Nakagawa指出“现在我们生活在高科技中,虽然提升了一定的生活方便性,但无形的压力也在不断增加。如果机器人的加入反而增加了我们生活的压力,我认为这是不应该的。”主创团队们相信,像Bunraku puppet robot BP-02这样富有‘生命感’和‘情感’的机器人,能够使周围的环境更加接近自然,从而缓解人们的压力。他们期待能够将这一理论在日本、中国甚至全世界得到应用,“人们与具有丰富情感且栩栩如生的机器人共存,将减轻人们在超信息社会中的压力。”

最后,主创团队们对中国设计智造大奖表达了赞许“这是一场精彩的国际设计竞赛”,并期待中国设计智造大奖能够进一步扩大赛事规模以及有更多高质量的设计作品参赛。

随着智能技术的发展,机器人已具备极强的自我调整和适应能力来应对各种环境的变化,但人们一直没有停下对机器人“生命感”和“情感”的探索,在许多科幻影视剧中,例如《攻壳特工队》、《银翼杀手2049》、《西部世界》等,已试图探讨当机器人觉醒了自我意识,人类应该如何与有自我意识的机器人和谐相处?我们如何创造一个人机共存、共创的社会?或许未来会如电影《我,机器人》中的一句广告语所言——“2035年,这是个机器人的时代”。

未来,一切不可知;未来,一切皆可期。